芸芸众生,每个人都简单地相似,无非四肢和五官;而那心门之内,却是风景各异,且景观之缤纷,仿佛每颗心,都是一个完整的世界。

你的世界或明亮,或暗淡,或生趣盎然,或荒芜干涸,都没有关系,无论是什么样子,都是自己的创作,从呱呱堕地便开始的创作。我们生来都是伟大的艺术家。

伟大的艺术家啊,你创作了精妙绝伦的作品,但可能一生都没能办一场展览。只有那幸运的人儿,他们写一段文字,落笔成诗;或涂抹几种色彩,相映成画;撩拨几根丝弦,入耳成曲。这诗文、画作、曲赋便是他们的展台,展示生命的创作。

芸芸众生,每个人都简单地相似,无非四肢和五官;而那心门之内,却是风景各异,且景观之缤纷,仿佛每颗心,都是一个完整的世界。

你的世界或明亮,或暗淡,或生趣盎然,或荒芜干涸,都没有关系,无论是什么样子,都是自己的创作,从呱呱堕地便开始的创作。我们生来都是伟大的艺术家。

伟大的艺术家啊,你创作了精妙绝伦的作品,但可能一生都没能办一场展览。只有那幸运的人儿,他们写一段文字,落笔成诗;或涂抹几种色彩,相映成画;撩拨几根丝弦,入耳成曲。这诗文、画作、曲赋便是他们的展台,展示生命的创作。

转 自https://www.suilengea.com/show/izcindbnd.html

发布时间:2017-04-14 02:28

我想和你虚度时光

文 / 艳秋

只是春天的一个深夜,听到一首歌然后醒来,突然就想写点什么。于是,我起身穿衣,坐到电脑前,开始写今天的这期节目。

时光从三月过渡到了四月,这段时间的你,一切都好吗?

在这期间,我停止了大部分的工作,只是那么一个突然,就不满意之前的生活状态了。每天睡得很晚,总是在忙碌,这些堆积到一定程度已然变成了一种虚耗。逐渐忽略了身体健康,也失去了一些对世界的感知。

我花了一段时间做调整,锻炼身体,注重睡眠,给极少逛街的自己买好看的衣服,换一辆车,开着它路过花,路过树,路过那些蹒跚与匆忙,仿佛感官全开,重新打通与世界的关系。

当然,这也并不都好,我变得比任何时候都懒了,而懒惰又成了新的不安和压力的来源。

有人说,越来越喜欢慢的东西,因为历经岁月熬煮,才能生成美好的况味与质地。一件物品的衍生要缓慢,一种情感的修为要缓慢,光阴的婉美铺陈也要缓慢。蜕变要一寸一寸完成,才完美坚定,喜悦要一点一点积淀,才日渐昌盛。

这些话听起来很美好,可是喜欢慢,与你要如何慢,什么时候慢,以怎样的脚步适当地去慢,这其中的变化其实是很难平衡的。这种感觉就如同作家帕斯杰尔纳克写过的一段话:描写春天的早晨很容易,谁也不需要它,但想做一个像春天的早晨那么朴素,明朗而又意外的人,却很难。

对我个人而言,这段时间的暂停与休息,只是给了自己一个缓冲的时间,想要进入与之前的生活完全不同的状态,也是很徒劳的,最后还是会回归到一贯的日常中去。

当然,试着去做这样的一些改变也会收获一些感悟。

人生在世诸多辛苦,纵然不为衣食所忧,也难以免却心理亦或情感上的困扰。人人各怀心事,也在某些时刻想要抽身逃离,推倒重来,也时常如履薄冰,这些就是我们生而为人无法窥避的,这其中的愁苦郁结,旁人甚至无法体味一二。所以永不妒羡别人,理应这样。生活永远不会在别处,你现在所享有的,其实,就已经是你能力范围之内的最好了。

在四月的清晨醒来,不动,躺在床上听一曲《兰花草》,会发现幸福,有的时候就只是睡了个好觉。

一年当中,总要腾出一个时间给自己,哪怕只是胡思乱想,哪怕看起来不思进取。我把这个时间安排在了四月,去虚度,去看花,看云,也看自己。

四月是暖的最恰当的时候,往事和花朵又是那么的相似,何不在这美好春光里,想想生命中,还有哪些人想见而又未见呢?况且春天很短,春色也变得快,如果没有时间去看,今日已非昔日,当然,这也并非什么大事,一直以来,我们接受了太多时间的变化,即便错过,也不会有太多的惊讶。

但我希望,美好如你,也会给时光一个美好的记录。

德国诗人托尔特·布莱希特写过一首特别温暖的诗,叫做《花园》,此刻,我想把这首诗分享给你。

湖畔,

在冷杉和银白杨林中

被墙和灌木丛护卫着

有一个花园

巧妙地种植着

不同季节的花卉

每年从三月到十月

这里都有鲜花盛开。

清晨,

有时侯坐在这里,

期望我也会这样

无论什么时候

不管天气好坏

都能拿出某些个

让人喜欢的东西。

我喜欢这首诗,它表达的是一个多么朴素的愿望。无论什么时候,不管天气好坏,都能拿出某些个,让人喜欢的东西!

四月,让我们一起珍惜这样的变化,让我们一起虚度时光,一起互相浪费,一起虚度短的沉默,长的无意义,一起消磨精致而苍老的宇宙,比如靠在栏杆上,低头看水的镜子,直到所有被虚度的事物,在我们身后,长出薄薄的翅膀……

四月天,愿你路遇很好的风景,吃到很好吃的食物,心里念着的还是那个很想与之共享的人,希望你快乐!

Hatley school is a get homework help k 12 school with approximately 1,100 students.

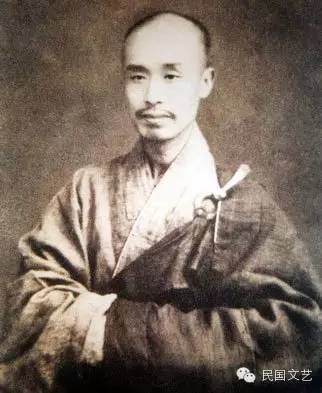

很多年前,我读到李叔同在杭州出家的一段。

很多年前,我读到李叔同在杭州出家的一段。几个人一同在岳庙前临湖素食店,吃了一顿相对无言的素饭。丈夫把手表交给妻子作为离别纪念,安慰她说,“你有技术,回日本去不会失业”。岸边的人望着渐渐远去的小船失声痛哭,船上的人连头也没有再回过一次。

这个可怜的日本女人,可能至死也不会明白她的丈夫缘何薄情寡义至此……是啊,世间还有什么比此情此景更残忍,更让人心碎的呢?我读到此放声大哭,泪如雨下。

那时候我还很年轻,我对绝世才子李叔同恨得咬牙切齿,视他为世间最薄情寡义、最自私自利的男人。他的万般才情,在我的心目中倾刻间化为云烟。从此,世间再无那个会作诗、会填词、会书法、会作画、会篆刻、又会音乐、会演戏……的李叔同,只有一代名僧弘一法师!

若干年后,我读到了李叔同在出家前写给日本妻子的一封信:

诚子:

关于我决定出家之事,在身边一切事务上我已向相关之人交代清楚。上回与你谈过,想必你已了解我出家一事,是早晚的问题罢了。经过了一段时间的思索,你是否能理解我的决定了呢?若你已同意我这么做,请来信告诉我,你的决定于我十分重要。

对你来讲硬是要接受失去一个与你关系至深之人的痛苦与绝望,这样的心情我了解。但你是不平凡的,请吞下这苦酒,然后撑着去过日子吧,我想你的体内住着的不是一个庸俗、怯懦的灵魂。愿佛力加被,能助你度过这段难挨的日子。

做这样的决定,非我寡情薄义,为了那更永远、更艰难的佛道历程,我必须放下一切。我放下了你,也放下了在世间累积的声名与财富。这些都是过眼云烟,不值得留恋的。

我们要建立的是未来光华的佛国,在西天无极乐土,我们再相逢吧。

为了不增加你的痛苦,我将不再回上海去了。我们那个家里的一切,全数由你支配,并作为纪念。人生短暂数十载,大限总是要来,如今不过是将它提前罢了,我们是早晚要分别的,愿你能看破。

在佛前,我祈祷佛光加持你。望你珍重,念佛的洪名。

叔同戊午七月一日

1918年,农历的正月十五,李叔同正式皈依佛门。剃度几个星期后,他的日本妻子,与他有过刻骨爱恋的日籍夫人伤心欲绝地携了幼子千里迢迢从上海赶到杭州,抱着最后的一线希望,劝说丈夫切莫弃她出家。这一年,是两人相识后的第11年。然而叔同决心已定,连寺门都没有让妻子和孩子进,妻子无奈离去,只是对着关闭的大门悲伤地责问道:“慈悲对世人,为何独独伤我?”他的妻子知道已挽不回丈夫的心,便要与他见最后一面。清晨,薄雾西湖,两舟相向。李叔同的日本妻子:“叔同——”李叔同:“请叫我弘一”。妻子:“弘一法师,请告诉我什么是爱?”李叔同:“爱,就是慈悲。”

我很庆幸我是在信佛学佛以后读到这封信的。换作以前,我是断断不能理解,也不能宽恕的。而今读来,虽然有泪盈眶,但心里是温暖的。时隔多年,我才终于了悟弘一法师的“有情”。他哪里是“无情”,分明是“道是无情却有情”啊?

很多年来,在我的心目中,李叔同就是杭州那个决绝、冷酷、看破红尘、心如死灰的僧人形象。很多年里,我也一直视皈依佛门为一种不负责任的自我逃避。

然而,事实却并非如此。他在出家前曾预留了三个月的薪水,将其分为三份,其中一份连同自剪下的一绺胡须托老朋友杨白民先生,转交给自己的日籍妻子,并拜托朋友将妻子送回日本。从这一细节可以看出弘一大师内心的柔情和歉疚以及处事的细心和周到。

据说,李叔同出家的消息在当时引起了轰动和诸般猜测。世人大多无法理解,最不能理解的是那些被他的诗文打动的读者,尤其是那些多愁善感的女读者,一时间失去寄托,可谓痛不欲生。有一位女读者,死心塌地爱上了李叔同,在他剃度之后,天天来寺里找他,求他还俗。弘一法师怎么处理此事?他派人送给那女子一首诗,其中有这么两句:“还君一钵无情泪,恨不相逢未剃时。”

多么地温柔慈悲啊!他不但不责备那女子扰人清修,反而用一种很遗憾的语气对那女子说:不是我不肯接受你,怪只怪我们相遇太晚了,今生没缘分呐,只有对你无情了。我们可以肯定那女子读了诗之后一定若有所悟,百感交集,即便不甘心,也只有认命了。事实上她也就哭着走了,不再打扰弘一法师了。

至于李叔同为什么要出家,年轻的时候,我会百思不得其解,且一直追问下去。而今,我已经连问都觉得是多余了。读读他写给妻子的那封信,就再明白不过了。

他的学生丰子恺曾经这样解释:他怎么由艺术升华到宗教呢?当时人都诧异,以为李先生受了什么刺激,忽然“遁入空门”了。我却能理解他的心,我认为他的出家是当然的。我以为人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。

物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。“人生”就是这样的一个三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,即把物质生活弄得很好,锦衣玉食,尊荣富贵,孝子慈孙,这样就满足了。这也是一种人生观。抱这样的人生观的人,在世间占大多数。

其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究,把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人,在世间也很多,即所谓“知识分子”,“学者”,“艺术家,”。还有一种人,“人生欲”很强,脚力很大,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上三层楼去。这就是宗教徒了。

他们做人很认真,满足了“物质欲”还不够,满足了“精神欲”还不够,必须探求人生的究竟。他们以为财产子孙都是身外之物,学术文艺都是暂时的美景,连自己的身体都是虚幻的存在。他们不肯做本能的奴隶,必须追究灵魂的来源,宇宙的根本,这才能满足他们的“人生欲”。这就是宗教徒。世间就不过这三种人。

我虽用三层楼为比喻,但并非必须从第一层到第二层,然后得到第三层。有很多人,从第一层直上第三层,并不需要在第二层勾留。还有许多人连第一层也不住,一口气跑上三层楼。不过我们的弘一法师,是一层一层的走上去的。弘一法师的“人生欲”非常之强!他的做人,一定要做得彻底。他早年对母尽孝,对妻子尽爱,安住在第一层楼中。中年专心研究艺术,发挥多方面的天才,便是迁居在二层楼了。强大的“人生欲”不能使他满足于二层楼,于是爬上三层楼去,做和尚,修净土,研戒律,这是当然的事,毫不足怪的。

做人好比喝酒;酒量小的,喝一杯花雕酒已经醉了,酒量大的,喝花雕嫌淡,必须喝高粱酒才能过瘾。文艺好比是花雕,宗教好比是高梁。弘一法师酒量很大,喝花雕不能过瘾,必须喝高粱。我酒量很小,只能喝花雕,难得喝一口高梁而已。但喝花雕的人,颇能理解喝高梁者的心。故我对于弘一法师的由艺术升华到宗教,一向认为当然,毫不足怪的。艺术的最高点与宗教相接近。二层楼的扶梯的最后顶点就是三层楼,所以弘一法师由艺术升华到宗教,是必然的事。

丰子恺的“人生三层楼”说,一扫世俗们对李叔同出家因由所推测的破产说、遁世说、幻灭说、失恋说、政界失意说等等他心测度,切合实际,振聋发聩。我想,丰子恺应该是最了解他的老师的吧。

以我凡夫之眼,我终其一生都无法体悟弘一法师的道心和境界。

林语堂说:“他曾经属于我们的时代,却终于抛弃了这个时代,跳到红尘之外去了。”

张爱玲说:“不要认为我是个高傲的人,我从来不是的——至少,在弘一法师寺院围墙的外面,我是如此的谦卑。”

赵朴初评他是“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心”。

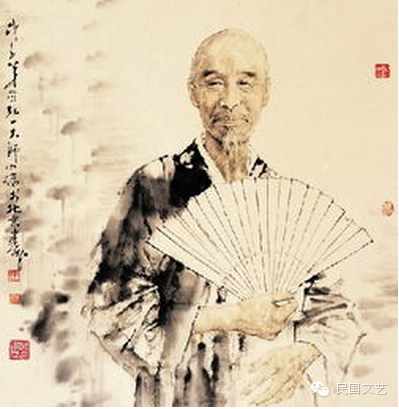

其实他才不要当什么奇珍和明月,他不过是为了自己的心罢了。他出家既不是为了当律宗第十一世祖,更不是为了能和虚云、太虚、印光并称“民国四大高僧”。弃家毁业不为此,大彻大悟不消说。那些虚名,他是不要的。真实的他,63个流年,在俗39年,在佛24年,恪遵戒律,清苦自守,传经授禅,普度众生,却自号“二一老人”:一事无成人渐老,一钱不值何消说。

弘一法师圆寂时有两件小事令人深思。一是他圆寂前夕写下的“悲欣交集”的帖子,无论是这句话本身,还是他所写的墨宝,都使人看到一位高僧在生死玄关面前的不俗心境,既悲且欣,耐人寻味。二是他嘱咐弟子在火化遗体之后,记得在骨灰坛的架子下面放一钵清水,以免将路过的虫蚁烫死。活着的时候怜惜蝼蚁命并不奇怪,这是对修道之人的一般要求,但是快死了还惦记勿伤世上的生灵,这份心思的细腻非真正的大慈大悲者不能有,真真令世人闻之生敬!

电影《一轮明月》中有这么一个场景:清晨,薄雾西湖,两舟相向。雪子:“叔同——”李叔同:“请叫我弘一。”雪子:“弘一法师,请告诉我什么是爱?”李叔同:“爱,就是慈悲。”

以前,我只知道那一句唐诗“还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时。”岂知这句“还君一钵无情泪,恨不相逢未剃时”,比起那一句的无奈,又多了几分慈悲呢!

因为懂得,所以慈悲。

爱,就是慈悲

Both the high school and the junior high students have an archery team homeworkhelper.net.